Bermalam di Alam Liar (Bagian 24)

Dalam konsep Melanesia, tanah hanya bisa dimiliki suku dan tak mungkin diperjualbelikan. Hal ini juga ditemui Agustinus Wibowo saat menyusuri Papua Niugini dalam serial perjalanan ”Indonesia dari Seberang Batas”.

Bersiap meninggalkan Ber, Papua Niugini

Sore hari, perahu kami baru beranjak meninggalkan Ber, Papua Niugini, menuju Tais, kampung halaman Sisi dan orang-orang lainnya dalam perahu, sekitar 30 kilometer jauhnya.

IKUTI BAGIAN PERJALANAN LAINNYA

- Bagian 21: Diterjang Badai dan Pasang Bagian 22: Australia di Depan Mata Bagian 23: Rindu Terpisah Garis Batas

- Bagian 21: Diterjang Badai dan Pasang

- Bagian 22: Australia di Depan Mata

- Bagian 23: Rindu Terpisah Garis Batas

Laut tidak seganas kemarin. Ketika hari belum benar-benar gelap, kami berhenti berlayar, mencari tempat bermalam di alam liar, dan melanjutkan perjalanan esok pagi.

Ketika kami merapat di pesisir pantai yang gelap, ada perahu lain yang bersandar di pantai. Ada orang lain.

Suasana mendadak tegang. Sisi langsung berbisik, menyuruh saya tak bersuara sama sekali. ”Di sini banyak orang jahat, mereka bisa membunuhmu.”

Para lelaki di perahu kami lalu berteriak-teriak dalam bahasa daerah mereka, bahasa Na, ke arah pantai. Tak lama kemudian, kami mendengar teriakan balasan dari arah pantai, juga dalam bahasa daerah.

Ini adalah prosedur umum untuk memastikan tingkat keamanan. Dari bahasa, mereka bisa mendeteksi lawan bicaranya itu kawan atau bukan.

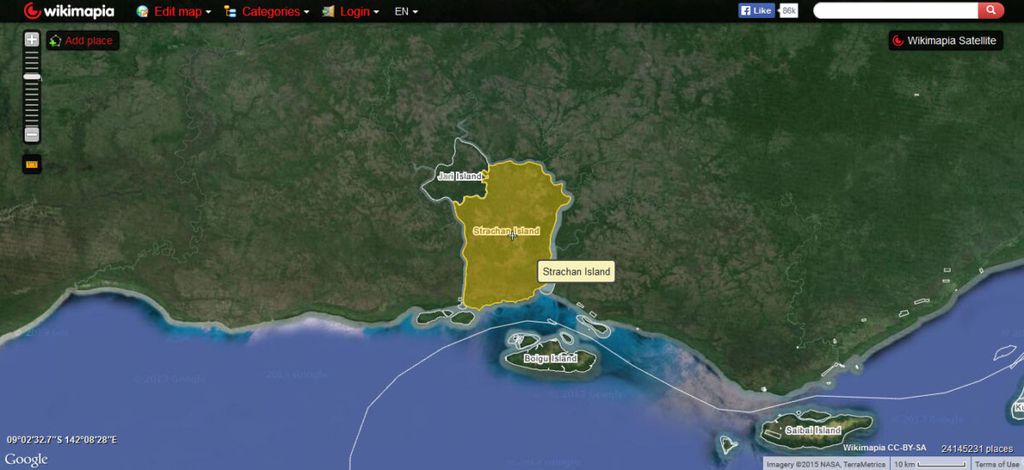

Peta lokasi Strachan, Papua Niugini, dan daerah di sekitarnya.

Bangsa Melanesia memiliki keanekaragaman bahasa yang luar biasa. Di sisi Papua Indonesia, terdapat sekitar 250 bahasa, sedangkan di PNG terdapat 840 bahasa. Saking ekstremnya keberagaman bahasa di daerah ini, desa-desa yang berdekatan bisa bicara bahasa yang sama sekali berbeda.

Misalnya, dari Pulau Daru sampai ke Mabadauan adalah penutur bahasa Kiwai. Berikutnya Sigabaduru, Ber, dan Buzi adalah pengguna bahasa Agob. Desa berikut, Tais dan Mari, adalah bahasa Na.

Lantas, mengapa persamaan bahasa begitu penting? Untuk memahami ini, kita perlu memahami hubungan antara bahasa, suku, dan tanah bagi orang Melanesia.

Penutur bahasa yang sama berarti berasal dari suku yang sama, yang juga berarti mereka punya leluhur yang sama, tradisi yang sama, dan dianggap senantiasa berada di pihak yang sama. Singkat kata, adalah kawan. Ini dasar tradisi kesukuan yang disebut wantok (dari bahasa Inggris one talk, ’satu bahasa’).

Bangsa Melanesia juga memiliki konsep tanah yang unik. Orang luar mungkin melihat bumi Papua sebagai tanah luas yang liar, rimba belantara yang kosong tanpa manusia. Tapi, semua tanah itu sebenarnya ada pemiliknya, sekosong dan seliar apa pun kelihatannya.

Pemilik tanah adalah suku-suku yang bertebaran di seluruh negeri. Dalam konsep Melanesia, tanah hanya bisa dimiliki oleh suku. Individu tidak bisa memiliki tanah sehingga tanah tidak mungkin diperjualbelikan. Tanah hanya bisa disewakan dan itu pun harus dengan persetujuan semua anggota suku.

Bagi sebuah suku, tanah adat itu sangat penting. Di tanah adat itu mereka berladang dan berburu. Di sana pula leluhur mereka dimakamkan sehingga tanah itu harus dibela oleh semua anggota suku. Tanah adat juga keramat karena ada tempat-tempat suci yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sebagaimana negara, tanah adat suku juga punya garis batas, yang tidak boleh sembarangan dilanggar orang luar. Urusan garis batas tanah adat ini bagi orang Papua sangatlah serius. Suku Dani yang menghuni Lembah Baliem di sisi Papua Indonesia, misalnya, biasa membangun barisan menara pengawas dari kayu setinggi sampai 10 meter di perbatasan tanah adat masing-masing. Para lelaki anggota suku bergiliran berjaga di puncak menara itu, mengawasi kalau terjadi pelanggaran batas wilayah oleh anggota suku lain.

Bagi penduduk setempat, di dalam benak mereka tergambar jelas peta mental: sungai ini milik siapa, pohon besar ini di tanah siapa, gunung itu kepunyaan suku apa. Saat berburu atau bepergian melintasi alam liar, mereka sangat hati-hati agar tidak menginjak tanah milik suku lain. Mereka lebih memilih jalan memutar yang sulit dan jauh daripada melewati jalan pintas yang mudah, tapi melanggar tanah suku lain.

Pelanggaran tanah adat bisa membawa akibat yang sangat serius. Yang paling ringan mungkin akan menimbulkan perkelahian, tapi yang berat bisa menyebabkan penyiksaan, pembunuhan, bahkan perang suku. Terlebih lagi di pedalaman terpencil, di mana polisi atau aparat negara tidak terlihat, hukum suku berlaku sangat kuat.

Membuat api unggun saat bermalam di Strachan, Papua Niugini.

Tentang orang di pantai gelap tadi, mereka rombongan keluarga dari Tais, mengantar satu lelaki muda yang terluka kakinya untuk berobat di rumah sakit di Daru. Mesin perahu mereka rusak sehingga mereka terdampar di sini. Dari atas tebing kecil di dekat pantai, mereka menyorotkan senter ke arah kami, membantu kami naik menapaki tebing terjal, awal dari Pulau Strachan. Sebenarnya hanya mirip pulau karena diapit dua sungai besar, Mai Kassa dan Wasi Kussa, yang penuh buaya.

Kami mengumpulkan kayu bakar, membuat api unggun di tepi tiang-tiang kayu bekas bangunan rumah, di atas tanah datar yang diselimuti daun kering menguning. Duduk di samping api unggun, Sisi berkisah, ”Dulu sekali, Desa Tais terletak di pesisir Pulau Strachan sini. Tetapi, mereka semua pindah karena terjadi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan para pembunuh misterius yang menguasai ilmu sihir.”

Baca juga: Cermin Identitas di Antara Garis Batas

Ikuti bagian berikutnya dari perjalanan Agustinus Wibowo dalam ”Indonesia dari Seberang Batas” hanya di Kompas.id.