Jangan Sepelekan Kesehatan Mental Warga

Situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda berpotensi meningkatkan tekanan psikologi terhadap masyarakat. Penanganan kesehatan mental patut diperhatikan agar dapat ditekan potensi seseorang menempuh tindakan ekstrem.

Dokter Ratna Dewi melayani pasien di Poli Curhat Puskesmas Krian, Kamis (1/10/2020). Pemeriksaan kesehatan mental dan konseling merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh Puskesmas Krian.

SURABAYA, KOMPAS — Serangan pandemi Covid-19 yang belum mereda berpotensi meningkatkan tekanan psikologi masyarakat. Sebagian yang tidak tahan menempuh cara ekstrem, bahkan kematian. Penanganan kesehatan mental masyarakat jangan dilupakan.

Seorang pemuda Yanuar Firmansyah (31) tewas gantung diri di kediaman di Griya Kebraon Utara, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/3/2021) pagi. Keluarga amat terkejut karena korban gantung diri tanpa diketahui alasannya.

Kamis itu jelang pukul 05.00, orangtua membangunkan Yanuar yang tidur di lantai bawah. Orangtua meminta Yanuar untuk shalat di kamar lantai dua. Namun, si pemuda tidak turun lagi sehingga dicek oleh orangtua. Mereka kemudian terkejut dan histeris melihat Yanuar sudah tidak bernyawa karena gantung diri di kamar.

Sejak peristiwa itu, di Surabaya ada dua lagi kasus warga bunuh diri. Namun, sejauh ini, Yanuar yang termuda. Sejumlah hal yang diduga melatarbelakangi warga bunuh diri ialah tekanan psikologi. Ada yang karena kehilangan penghidupan terkait situasi pandemi Covid-19 belum mereda. Ada juga yang karena kehilangan hubungan sosial dengan orang lain yang amat dicintai.

Situasi wabah yang belum mereda, meningkatkan tekanan terhadap kesehatan mental masyarakat di Surabaya. Pandemi mengakibatkan perekonomian mandek. Pembatasan sosial sebagai salah satu mekanisme untuk menekan penularan berkonsekuensi lambannya perekonomian bergulir. Situasi ini menyulitkan generasi muda (milenial) yang telah lulus sekolah atau kampus dan mengharapkan penghidupan dari pekerjaan.

Budi Setiono (22), warga Surabaya, telah enam bulan menganggur selepas menjadi sarjana ekonomi dari salah satu kampus swasta di ibu kota Jatim itu. Karena dalam masa pandemi, Budi mengingat prosesi wisuda dilaksanakan secara daring. Sebelum wisuda, Budi sudah mulai mencari pekerjaan dengan mengirim lamaran ke beberapa perusahaan di Indonesia. Namun, sampai sekarang upayanya belum berhasil.

Saya malu kalau terus minta uang dari orangtua sehingga berjualan nasi bungkus, Untungnya tidak besar, tetapi kalau untuk kebutuhan harian, ya, dicukupkan.

”Saya malu kalau terus minta uang dari orangtua sehingga berjualan nasi bungkus. Untungnya tidak besar tetapi kalau untuk kebutuhan harian, ya, dicukupkan,” kata Budi yang berjualan nasi bungkus sejak awal 2021. Budi menjual nasi bungkus dengan lauk ayam, telur, tahu tempe bumbu Bali dengan harga Rp 5.000-Rp 7.000 per porsi (bungkus). Makanan itu dibuatnya sendiri dibantu ibunda dan dijual dengan menaiki sepeda motor.

Hasil menjual nasi bungkus, jika ludes, bisa mendapat laba paling banyak Rp 50.000. Setelah berjualan nasi bungkus, Budi mencoba mencari pekerjaan meski serabutan asalkan dapat berpenghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

”Saya ingin mengembangkan usaha, tetapi tidak punya modal dan cemas kalau tidak mendapat pekerjaan layak, bagaimana masa depan nanti,” ujar Budi.

Budi mengakui, situasi pandemi yang belum mereda menyulitkan dirinya untuk mencari pekerjaan dengan upah yang layak untuk menata masa depan. Budi mulai cemas dan tertekan secara psikologis karena merasa ”sia-sia” menempuh pendidikan tinggi dan menjadi sarjana, tetapi belum bisa menunjukkan eksistensi diri dengan bekerja atau berusaha.

Saat ditanya apakah merasa ketakutan dan tertekan dengan situasi saat ini, Budi mengakuinya. Budi berharap bisa bertahan dari kecemasan menyambut masa depan. Selain itu, keberadaan orangtua yang perhatian sangat membantu dirinya tidak menempuh hal-hal tak terpuji untuk pelampiasan. Budi juga mengakui memiliki kekasih yang masih kuliah dan mereka berharap situasi membaik dalam dua tahun sehingga dapat mewujudkan rencana menikah dan berkeluarga.

Tingkatkan depresi remaja

Sementara itu, Bretha Celia (24) sudah dua kali mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya saat ini. Padahal, enam bulan kerja saja belum genap. Rasa putus asa dengan beban kerja yang menurutnya berat serta komunikasi yang terbatas dengan rekan kerja membuat ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya.

“Saya menjadi lebih stress karena sebagai anak rantau saya juga tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa. Belum lagi pekerjaan hanya dilakukan di kos. Hampir tiap hari saya menangis. Sampai pekerjaan juga tidak ada yang selesai,” tuturnya karyawan swasta asal Yogyakarta ini yang sekarang bekerja di kawasan Jakarta Timur.

Aturan pembatasan sosial juga besarnya rasa khawatir akan tertular Covid-19 semakin membuat dia terbebani. Sebagai orang yang baru saja datang di Jakarta, ia merasa sangat kesepian. Ini terutama karena Bretha sudah terbiasa bersosialisasi dan melepaskan stres dengan cara berkumpul bersama teman-temannya.

Ia hanya bisa memanfaatkan pesan singkat lewat aplikasi chatting ataupun panggilan video dengan teman-temannya. Setiap kali ia menelepon ibunya pun lebih sering tangisan yang ia ungkapkan. “Sampai ibu saya sudah menyuruh saya kembali ke Yogyakarta. Namun, ada rasa enggan untuk pulang karena saya tidak mau dianggap menyerah. Jadi ibu saya sendiri bingung,” katanya.

Bretha sebenarnya menyadari bahwa dirinya mengalami gejala depresi. Selain lebih sering menangis juga pekerjaan tidak pernah rampung, napsu makan pun berkurang. Kadang ia lebih senang merenung. Tidak jarang pula ketika menelepon ibunya, ia lebih sering melampiaskan amarahnya.

Dengan kondisi itu pun, ia akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog lewat aplikasi layanan kesehatan. Keputusan ini diambil karena menurut dia, berkonsultasi dengan psikolog akan lebih netral untuk menggambarkan keadaannya saat ini.

“Setelah berkonsultasi ini saya diminta untuk tetap bertahan. Atasan saya pun meminta saya untuk bertahan di perusahaan setidaknya sampai enam bulan saya bekerja. Sebenarnya atasan saya sangat mendukung tetapi kondisi WFH (work from home) yang lebih membuat saya stres,” ucapnya.

Hal serupa juga dialami oleh Matias Dimas (19). Sebagai mahasiswa yang lulus di masa pandemi, kuliah jarak jauh tidak mudah bagi dia. Tugas yang menumpuk serta tidak adanya sosialisasi dengan orang lain membuat dia sempat stres. Selama masa pandemi, ia hanya di rumah sendiri karena orangtuanya masih harus bekerja.

Ia pun tidak mendapat bimbingan untuk tugas kuliahnya. Mendapat teman baru juga tidak mudah. “Akhirnya mau tidak mau saya nekat keluar untuk kumpul dengan teman-teman. Ibu saya pasti akan marah karena saya keluar di saat pandemi. Namun, itu lebih baik dari pada saya semakin stres hanya di rumah,” tuturnya.

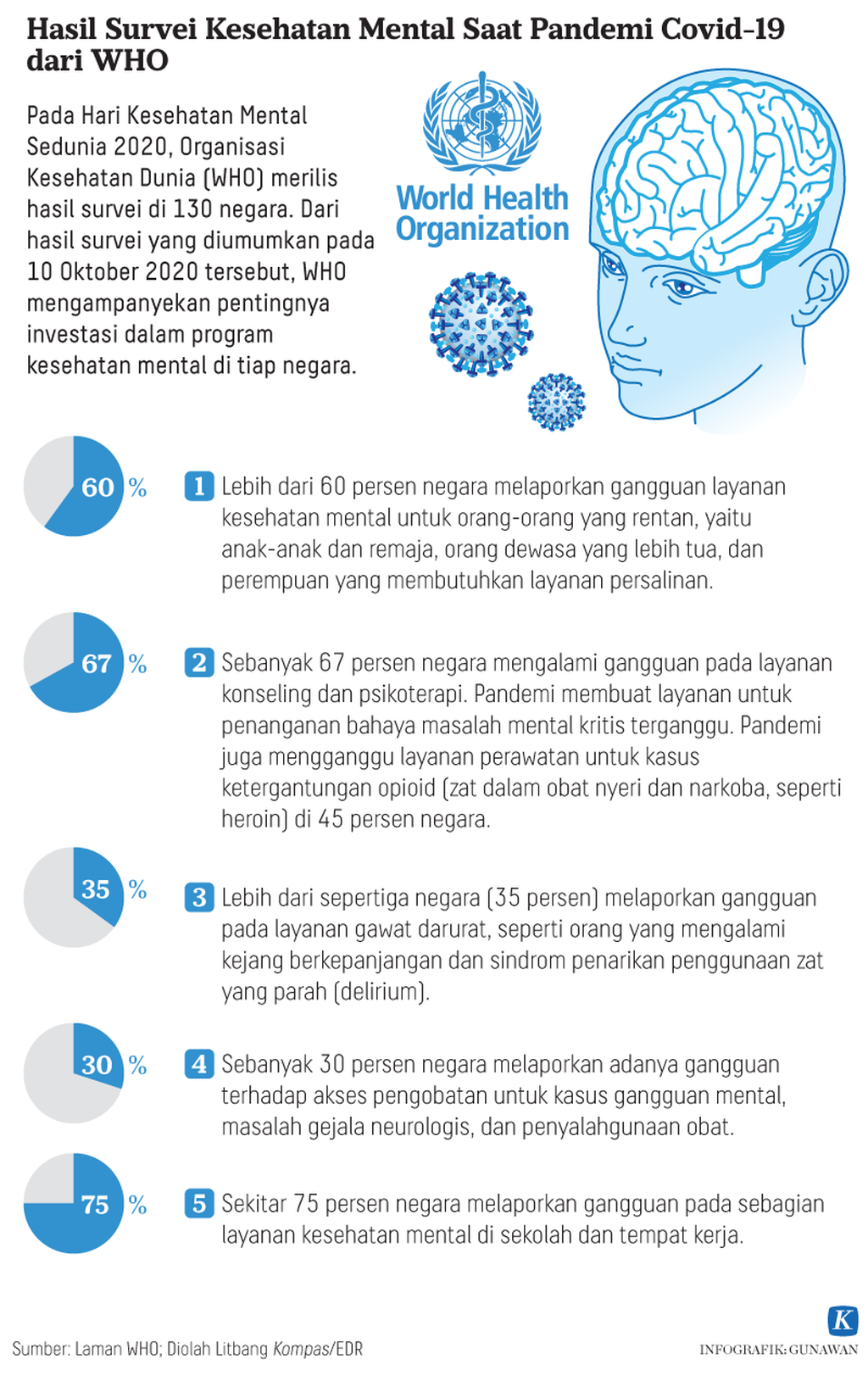

Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 2020 menunjukkan, setidaknya ada 5,9 persen responden yang mengaku mengalami gangguan cemas selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 7,2 persen responden yang mengalami gangguan depresi. Sebanyak 24,7 persen juga mengaku mengalami gangguan tidur selama masa pandemi.

Dari jumlah itu, gangguan cemas paling banyak dialami oleh responden berusia 15-24 tahun, yakni 8 persen. Sementara 15 persen mengalami gangguan depresi dan 30 persen mengalami gangguan tidur pada usia tersebut.

Baca juga: Pandemi Pukul Mental Kaum Muda

Jaminan kesehatan semesta

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, Surabaya sedang melaksanakan jaminan kesehatan semesta. Warga yang menderita penyakit kesehatan mental dijamin mendapat layanan kesehatan. Yang tidak dijamin, misalnya, warga yang tidak memiliki penyakit kesehatan mental, tetapi menyakiti diri sendiri, antara lain menjadi sakit karena konsumsi minuman beralkohol, narkotika, atau bunuh diri.

”Kalau menyakiti diri sendiri tanpa ada riwayat penyakit jiwa, biaya kesehatan tidak akan ditanggung pemerintah,” kata Febria.

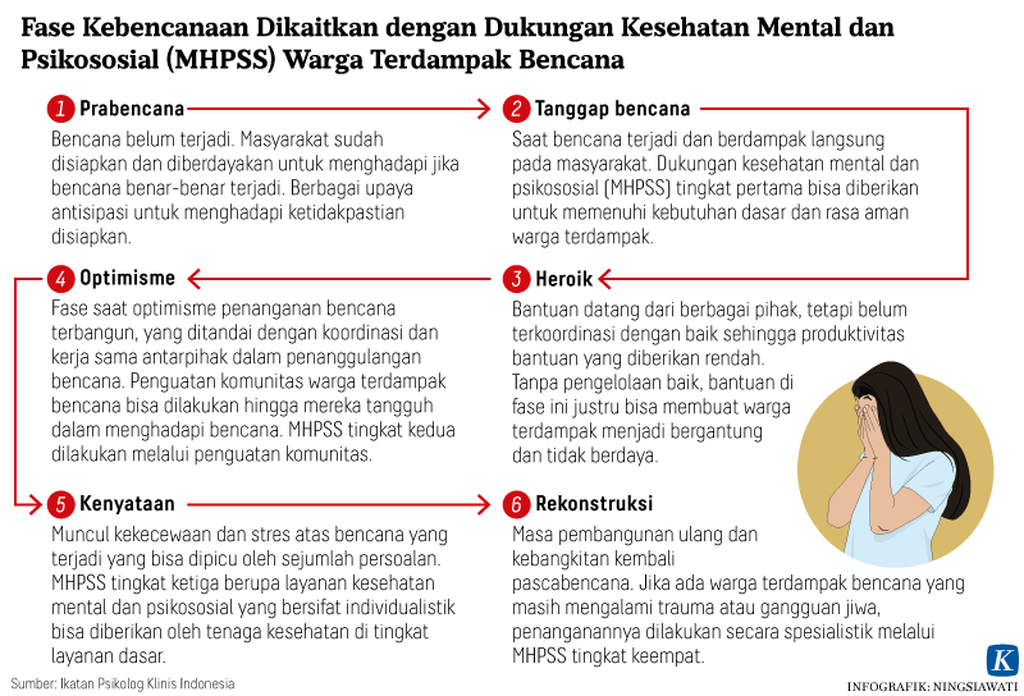

Adapun dalam pengukuhan guru besar psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, Nurul Hartini mengatakan, ada sejumlah tingkatan kebutuhan manusia, yakni fisiologis, aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam situasi bencana seperti pandemi yang penuh tekanan, ada yang mampu melanjutkan hidup tanpa pengaruh negatif. Namun, ada yang tertekan hingga berduka dan trauma sehingga perlu pemulihan dengan pendampingan, bahkan pengobatan.

Menurut Nurul, ada siklus berduka atau tekanan sebagai respons individu dalam menghadapi kejadian atau peristiwa tidak diinginkan, termasuk dalam situasi bencana. Siklus itu terkejut, menyangkal, marah, depresi, frustrasi, melepaskan diri, penawaran, dialog, dan penerimaan. Duka teramat dalam dan berlarut akan menyulitkan seseorang mencapai tahap penerimaan, bahkan berpotensi mendorong individu menempuh cara-cara ekstrem.

Baca juga: Anak Muda Cemas Hadapi Masa Depan yang Tak Pasti

”Seseorang yang kesulitan mengikuti siklus berduka itu perlu pertolongan psikologis,” kata Nurul. Pertolongan itu berupa dukungan sosial, emosional, dan praktis dengan mendengarkan dan memberi ruang bagi seseorang menyampaikan kecemasan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya. Selanjutnya, mencoba menenangkan seseorang yang tertekan dan memberi semua bantuan yang dibutuhkan.